- Comprendre mon cancer

- Agir pour me soigner

- Un expert vous explique

- Comprendre mon cancer

- Agir pour me soigner

- Un expert vous explique

Les traitements

5 minutes de lecture

Le traitement du cancer du col sera d’autant plus efficace que le cancer sera pris en charge tôt. Aujourd’hui, 6 femmes sur 10 sont en rémission ou guéries, 5 ans après la maladie1.

La prise en charge du cancer du col est réalisée en fonction du stade d’évolution de la maladie.

Les différentes lésions précancéreuses

Au stade initial des lésions précancéreuses (dysplasies), le médecin peut se contenter d’une surveillance active quand les lésions sont dites « de bas grade » (la CIN1)2. Dans la majorité des cas, ces lésions vont en effet involuer spontanément ; mieux vaut donc éviter un geste invasif. Plus la patiente est jeune et plus la probabilité de régression est élevée (plus de 80 %)3. Une métanalyse récente parue dans le British Medical Journal suggère que cette attitude pourrait également être valable pour les lésions moyennement graves (CIN2). En revanche, les lésions de haut grades (CIN3) ont un risque de progression vers un cancer qui justifie une intervention4.

Les techniques disponibles

- Le laser qui vaporise la lésion. L’intervention est habituellement faite sans anesthésie ou sous anesthésie locale. Elle dure une dizaine de minutes et la cicatrisation n’est pas douloureuse. Les seules restrictions : pas de rapports sexuels, ni de port de tampon, ni de baignade pendant 3 semaines. Le laser détruit les tissus, il n’est donc pas possible d’analyser les tissus a posteriori. Par ailleurs, l’efficacité du traitement n’est pas de 100 %. Un suivi régulier permet de vérifier qu’il n’y a pas de récidive5.

- La cryothérapie qui congèle les tissus altérés. C’est également une méthode simple et rapide de traitement des lésions très localisées. Elle est réalisée sans anesthésie, à l’aide d’une sonde, qui vient directement en contact de la lésion. Après 2 cycles de congélation-décongélation, la lésion est détruite. Les précautions à prendre sont les mêmes que pour le laser. Une visite de contrôle est nécessaire 9 à 12 mois plus tard car la technique a 5 à 10 % d’échecs6.

- La conisation consiste à retirer un fragment plus ou moins important du col. L’anesthésie peut être locale, loco-régionale ou générale. La conisation présente l’avantage de retirer le tissu malade qui pourra être ensuite analysé. En revanche, elle peut fragiliser le col de l’utérus et augmenter le risque d’accouchement prématuré ou de fausse-couche au cours des futures grossesses. Des saignements peuvent survenir après l’intervention. Et comme pour les autres méthodes, une surveillance est indispensable pour vérifier l’absence de récidive7.

Dysplasies et grossesse, est-ce possible ?

S’il s’agit d’une dysplasie de bas grade (CIN1), une grossesse peut être menée pendant la période de surveillance active. Les dysplasies peuvent prendre des années avant de se transformer en cancer. Pour les CNI2 et 3, dans certains cas, le gynécologue préférera réséquer la dysplasie avant la grossesse (au risque de fragiliser le col). Dans d’autres, il optera pour une surveillance active8.

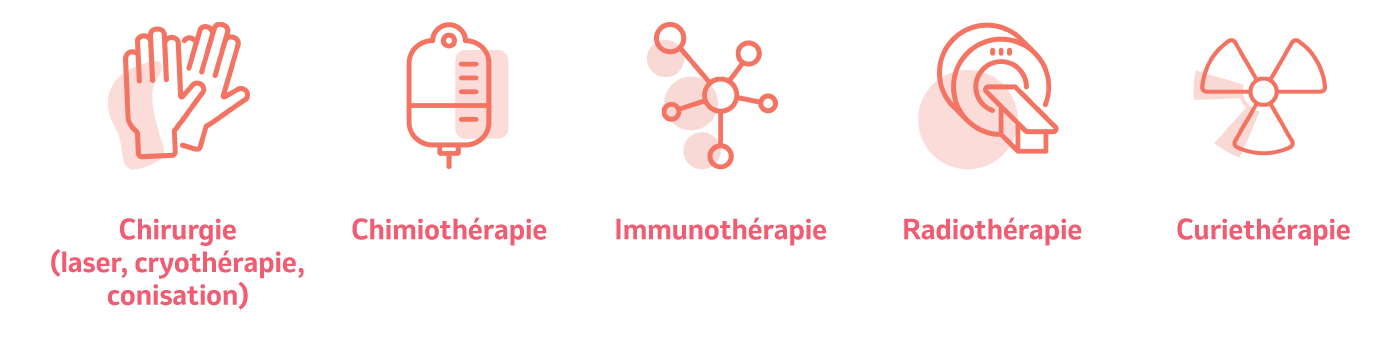

Les différents traitements du cancer du col de l’utérus

Une fois le cancer déclaré, des techniques plus invasives sont utilisées. Ces techniques sont la chirurgie, la radiothérapie, la curiethérapie et la chimiothérapie, seules ou en association. Le choix et l’ordre des techniques dépendent bien entendu de l’étendue du cancer, de l’âge de la patiente et de son état de santé général. Ces traitements visent à :

- Supprimer la tumeur (et les éventuelles métastases)

- Réduire le risque de récidive

- Traiter les symptômes engendrés par la maladie.9

Tumeur de petite taille

Si la tumeur est de petite taille et limitée au col de l’utérus, la chirurgie reste l’outil de référence. Elle vise à la fois à supprimer la lésion et à éviter le risque de récidive. Elle peut suffire à guérir la patiente. Cette chirurgie passera souvent par le retrait de l’utérus et du réseau de ganglions lymphatiques situés à proximité. Elle peut être précédée ou suivie d’une chimiothérapie (chimiothérapie néoadjuvante et chimiothérapie adjuvante). Dans le premier cas, pour réduire sa taille avant l’intervention. Dans le second, pour éliminer les cellules cancéreuses qui pourraient avoir d’ores et déjà commencé à diffuser dans l’organisme et éviter le risque de récidive. De même, des séances de radiothérapie peuvent être proposées en amont ou en aval de l’intervention pour optimiser ses effets10.

Il est parfois possible de préserver la fertilité de la patiente. Ainsi, certaines chirurgies plus réduites, trachélectomie (voir ci-dessous), ou trachélectomie élargie sont également possibles11.

La transposition ovarienne, qu’est-ce que c’est ?

La transposition ovarienne consiste à déplacer les ovaires, plus haut dans l’abdomen afin d’éviter qu’ils soient altérés lors des séances de radiothérapie. Cette intervention est proposée aux femmes non ménopausées, car les séances de rayons risquent de provoquer une ménopause précoce avec tous les effets secondaires que cela entraine (bouffées de chaleur, ostéoporose…). La transposition ovarienne est réalisée à l’occasion de l’acte chirurgical destiné à réséquer la tumeur12.

Le ganglion sentinelle, un moyen de limiter l’intervention

L’ablation des chaines ganglionnaires (curage ganglionnaire) vise à éviter la récidive du cancer. En effet, les cellules tumorales peuvent avoir migré le long des chaines ganglionnaires d’où elles risquent de disséminer dans tout l’organisme. Ce curage entraîne des effets secondaires lourds, notamment un risque de lymphœdème des jambes. Le « ganglion sentinelle » est le premier ganglion d’une chaine lymphatique. S’il n’est pas envahi on peut considérer que l’ensemble de la chaine est sain. La biopsie du ganglion sentinelle permet donc de limiter au plus strict nécessaire l’ablation des ganglions13.

Tumeur de taille plus importante

Lorsque la tumeur est de taille plus importante toute les armes vont être utilisées, simultanément ou successivement pour tenter de diminuer le risque de récidive, ralentir la progression des métastases lorsqu’elles sont présentes, tout en préservant autant que possible la qualité de vie de la patiente.

Le type de chirurgie à pratiquer est décidé en commission pluridisciplinaire (RCP), car chaque cas est un cas unique et qu’il faut peser le pour et le contre de toute intervention. L’opération chirurgicale est associée à une radiochimiothérapie concomitante14. Autrement dit, un protocole précis alternant des cures de rayons et des cures de chimiothérapie est mis en place. La radiothérapie peut être réalisée sous deux modalités, la radiothérapie externe (émission d’un faisceau de radiation à travers la peau vers la tumeur) et la curiethérapie, consistant à implanter des petits grains radioactifs au plus près de la tumeur. Il existe différents types de curiethérapie : à haut débit de dose (HDR) et débit de dose pulsé (PDR)15.

La chimiothérapie peut suivre différents protocoles. Elle se déroule souvent sur 5 semaines, à raison d’une cure par semaine16.

En cas de radiochimiothérapie concomitante, le protocole consiste bien souvent en 5 séances de radiothérapie externe et 1 cure de chimiothérapie par semaine, le tout sur 5 semaines. Ces séances sont réalisées en ambulatoire, c’est-à-dire que la patiente rentre à son domicile après le traitement. Une dizaine de jours après la fin du protocole, la curiethérapie est débutée. Elle se déroule à l’hôpital (2 à 4 jours d’hospitalisation en moyenne), ensuite la patiente repart chez elle17. Toutes ces techniques comportent des effets indésirables et peuvent entrainer des séquelles. Les équipes médicales font leur possible pour limiter au maximum ces effets secondaires et aider les patients à les supporter.

À retenir

La radiothérapie externe ne rend pas le patient « radioactif », il peut donc librement vaquer à ses occupations. Dans la curiethérapie, le patient est porteur de petits grains d’iode radioactif, mais les doses ne sont pas suffisantes pour contaminer l’entourage18.

La prise en charge d’un cancer est globale. Elle inclut le traitement du cancer lui-même (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie), la prévention des effets secondaires de ces traitements, le soulagement de la douleur, mais aussi tous les soins dont peut avoir besoin la patiente, aussi bien les soins de supports que tout ce qui peut concourir à sa santé et son bien-être (psychologue, diététicien, aide à l’arrêt du tabac, coaching sportif, assistante sociale, musicothérapie, art-thérapie…).

Cancer métastatique

Lorsque le cancer est détecté à un stade avancé, la prise en charge repose sur une chimiothérapie, qui peut être associée à un anticorps monoclonal (un médicament qui empêche la formation de nouveaux vaisseaux dans les tumeurs et ralentit donc leur évolution) et/ou à une immunothérapie.

Le mécanisme d’action des immunothérapies consiste à « réveiller » le système immunitaire, pour qu’il reconnaisse les cellules cancéreuses et les détruise. Chez un individu en pleine santé, le système immunitaire détecte les « ennemis » – qu’il s’agisse de bactéries, virus, parasites ou de cellules cancéreuses – et les anéantit.

Mais, les tumeurs développent habituellement un mécanisme de défense leur permettant de devenir « furtives », le système immunitaire ne les reconnait plus comme des dangers et les laisse prospérer.

L’immunothérapie désactive cette protection19 et 20.

Les soins palliatifs

Si la maladie est d’emblée très grave ou si elle récidive, le traitement peut être insuffisant à stopper son évolution. Les soins à visée purement curative sont arrêtés car leur bénéfice est insuffisant au regard de leurs effets secondaires. Les soins de confort, qui étaient déjà présents pendant tout le traitement afin de soulager les symptômes et l’inconfort, deviennent prépondérants. L’objectif n’est plus de gagner en quantité de vie, mais en qualité de vie et d’aider la personne à partir de la manière la plus apaisée possible. Les choix thérapeutiques seront également guidés par les « directives anticipées » laissées par la patiente et par une réflexion menée en partenariat avec la « personne de confiance » qu’elle a désignée. Il est possible d’organiser ces soins palliatifs à domicile avec des équipes mobiles21.

Et après ?

Il survient un peu plus de 3 000 cancers du col tous les ans22 et un peu plus de 1 000 décès23. Ce qui signifie que 2 000 femmes survivent à leur cancer. Pour ces femmes une surveillance adaptée est instaurée. Les objectifs de ce suivi sont multiples :

a) Médical : pour traiter les séquelles des traitements, surveiller les récidives éventuelles et les prendre en charge immédiatement, et enfin vérifier que d’autres cancers apparentés, dus au HPV, ne se développent pas (comme le cancer de la vulve ou du vagin)24.

b) Prise en compte de la qualité de vie avec les soins de supports, qui visent à aider la patiente à retrouver une vie la plus confortable possible : lutte contre la fatigue, aide à la reprise d’une activité physique, accompagnement psychologique, restauration de l’image de soi, socio-esthétique, sexothérapie, hypnoanalgésie (gestion par l’autohypnose des douleurs séquellaires), ateliers culinaires. Les soins de support doivent être envisagés en coordination avec l’équipe qui vous traite pour votre cancer. En effet, si des approches comme l’acupuncture ou l’hypnose ne présentent aucune contre-indication avec votre maladie, d’autres comme la phytothérapie peuvent interagir avec les traitements antitumoraux en diminuant leur efficacité ou en augmentant leur toxicité. « Les soins oncologiques de support (SOS) font partie intégrante du parcours de soins des patients atteints de cancer » indique l’Institut National du Cancer25.

Au total 9 soins de support sont considérés comme indispensables :

Quatre soins « socle » :

- Prise en charge de la douleur (avec notamment l’hypnoanalgésie et l’analgésie intrathécale)

- Prise en charge diététique et nutritionnelle

- Prise en charge psychologique

- Prise en charge sociale, familiale et professionnelle

Cinq soins de support complémentaires :

- L’activité physique

- La préservation de la fertilité

- La sexualité

- L’hygiène de vie

- Le soutien psychologique des proches et aidants26.

c) Social avec une aide au retour à l’emploi. Le médecin traitant joue un rôle clef pour coordonner ce suivi, mais toujours en lien avec les équipes qui ont soigné la patiente, et dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle en coordination avec le médecin du travail27.

- Santé Publique France, « Cancer du col de l’utérus : la couverture du dépistage et de la vaccination doivent progresser pour une meilleure prévention », 2022. Voir en ligne : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-pour-une-meilleure-prevention.

- INCA, « Cancer du col de l’utérus- Lésions précancéreuses », 2023. Voir en ligne : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Lesions-precancereuses.

- Iena gynécologie obstétrique, « Qu’est-ce qu’une dysplasie légère ? ». Voir en ligne : https://www.igogyneco.com/activites-medicales/pathologies-gynecologiques/col-de-luterus/quest-ce-quune-dysplasie-legere-0.

- Thebmj, « Clinical course of untreated cervical intraepithelial neoplasia grade 2 under active surveillance: systematic review and meta-analysis”, 2018. Voir en ligne : https://www.bmj.com/content/360/bmj.k499.

- Iena gynécologie obstétrique, « Qu’est-ce qu’un laser du col utérin ? ». Voir en ligne : https://www.igogyneco.com/activites-medicales/pathologies-gynecologiques/col-de-luterus/quest-ce-quun-laser-du-col-uterin-0.

- OMS – Centre international de Recherche sur le Cancer, « Chapitre 12 : Traitement des néoplasies cervicales intraépithéliales par cryothérapie », Coloscopie et Traitement des Néoplasies Cervicales Intraépithéliales : Manuel à l’usage des débutants, édité par J.W Sellors et R. Sankaranarayanan. Voir en ligne : https://screening.iarc.fr/colpochap.php?chap=12.php&lang=2.

- Iena gynécologie obstétrique, « Qu’est-ce qu’une conisation ? ». Voir en ligne : https://www.igogyneco.com/activites-medicales/pathologies-gynecologiques/col-de-luterus/quest-ce-quune-conisation-0.

- Iena gynécologie obstétrique, « HPV-Dysplasie et grossesse ». Voir en ligne : https://www.igogyneco.com/activites-medicales/pathologies-gynecologiques/papilloma-virus-ou-hpv/hpv-dysplasie-et-grossesse-0.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.21-22-23) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- INCA, « Le cancer du col de l’utérus : les traitements possibles en fonction de l’étendue du cancer ». Voir en ligne : https://www.e-cancer.fr/content/download/62683/565131/file/Traitements-possibles-cancer-col-uterus.pdf.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.26-27) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- Société canadienne du cancer, « Chirurgie du cancer du col de l’utérus – Transposition ovarienne ». Voir en ligne : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/cervical/treatment/surgery.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.40-41) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.88-89-90) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.54-55-56-57) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.66-67) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.88-89) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- Centre Léon Bernard, « Curiethérapie : une technique spécifique de radiothérapie ». Voir en ligne : https://www.centreleonberard.fr/patient-proche/parcours-de-soins/traitements-contre-le-cancer/radiotherapie/curietherapie-une-technique-specifique-de-radiotherapie.

- Gustave Roussy, « Cancer du col de l’utérus métastatique ou en rechute : des résultats encourageants pour l’immunothérapie de deuxième génération », 2021. Voir en ligne : https://www.gustaveroussy.fr/fr/asco-2021-cancer-col-uterus-resultats-encourageants-immunotherapie.

- Cours St-Paul et GINECO, « Recommandations pour la Pratique Clinique – Prise en charge du cancer du col de l’utérus métastatique et/ou en rechute », 2023. Voir en ligne (p.14) : http://arcagy.org/uploads/images/filemanager-backup/files/espace-recherche-pdf/saint-paul-de-vence%202023/5%20-%20RPC%20St-Paul%202023%20-%20Col%20métastatique-V2.pdf.

- INCA, « Qu’est-ce que les soins palliatifs ? », 2021. Voir en ligne : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Soins-palliatifs.

- Santé Publique France, « Dépistage du cancer du col de l’utérus : données 2017-2019 », 2021. Voir en ligne : https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus-donnees-2017-2019.

- Institut National du Cancer, « Quelques chiffres », 2023. Voir en ligne : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Quelques-chiffres.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.30-31-32-33) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

- INCA, « Les soins de support tout au long du parcours de soin », 2021. Voir en ligne : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Parcours-de-soins-des-patients/Soins-de-support-dans-le-parcours-de-soins.

- INCA, « Les soins de support tout au long du parcours de soin », 2021. Voir en ligne : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Parcours-de-soins-des-patients/Soins-de-support-dans-le-parcours-de-soins.

- INCA, « Les traitements des cancers invasifs du col de l’utérus », 2022. Voir en ligne (p.30-31) : https://www.e-cancer.fr/content/download/458339/6937382/file/Les%20traitements%20des%20cancers%20invasifs%20du%20col%20de%20l’ut%C3%A9rus_2022.pdf.

Glossaire

Pour aller plus loin

Les facteurs de risque Les mécanismes Les symptomes Les chiffresCes contenus peuvent vous intéresser

ACTUALITÉS

Comment parler de ma maladie à mes enfants ?

Ce mois-ci, Giacomo Di Falco, psycho-oncologue au CHU de Lille, nous propose de revenir sur la question des enfants face à un parent malade.

ACTUALITÉS

Cancer et sexualité : conseils pour surmonter les troubles liés au cancer

Le cancer et les traitements peuvent avoir des impacts importants sur la sexualité et la fertilité des patients : quels sont les conseils pour y faire face ?

ACTUALITÉS

Sexualité et cancer : qu’est-ce qui change ?

Le cancer et ses traitements peuvent avoir des conséquences importantes sur la sexualité.

FR-NON-01470