- Comprendre mon cancer

- Agir pour me soigner

- Un expert vous explique

Le lymphome

- Comprendre mon cancer

- Agir pour me soigner

- Un expert vous explique

Les traitements

5 minutes de lecture

Sommaire

Comment diagnostique-t-on les lymphomes ?

La biopsie

L’absence de signes spécifiques ne permet pas d’établir le diagnostic avec seulement un examen clinique. Ainsi, afin de pouvoir poser le diagnostic du lymphome et déterminer son type, on effectue des prélèvements, appelés biopsies, dans les organes ou tissus lymphoïdes qui sont ensuite analysés au microscope. Si possible, lors de la biopsie, on essaie de prélever le ganglion en entier. Les analyses effectuées sur ces biopsies sont indispensables au choix du traitement.

Le bilan d’extension

Un bilan d’extension est réalisé pour rechercher toutes les localisations de la maladie et les facteurs de risque liés au lymphome, ainsi des examens sanguins et d’imagerie médicale sont prescrits. Ces étapes sont nécessaires pour bien définir le traitement le plus adapté. Un examen de la moelle osseuse par ponction est dans certains cas nécessaires.

Le bilan général

La dernière étape du diagnostic est un bilan général afin de détecter d’autres pathologies éventuellement présentes, en particulier cardiaques ou chroniques, et d’orienter le choix des traitements. Cela peut notamment comprendre une échographie ou scintigraphie cardiaque ou un test de fonction pulmonaire. Des mesures de préservation de la fertilité peuvent également être mises en place.

Les différents stades du lymphome

La classification d’Ann Harbor est utilisée pour choisir l’approche thérapeutique la plus adaptée en fonction du stade du lymphome :

- Stade I : le lymphome est localisé dans un seul groupe de ganglions ;

- Stade II : le lymphome est localisé dans plusieurs groupes de ganglions mais situés d’un seul côté du diaphragme (muscle large et fin situé sous les poumons séparant la poitrine de l’abdomen) ;

- Stade III : le lymphome est présent dans plusieurs groupes de ganglions des deux côtés du diaphragme ;

- Stade IV : en plus des ganglions, le lymphome touche un ou plusieurs organes (poumon, os, foie, moelle osseuse).

Plan de traitement

Le plan de traitement est discuté́ lors d’une réunion dite de concertation pluridisciplinaire (RCP), qui regroupe au moins trois médecins de spécialités différentes : hématologue, oncologue, radiologue. À l’issue de la RCP, une proposition de prise en charge thérapeutique vous est présentée, avec les avantages et les inconvénients du ou des traitements envisagés. Dans ce cadre, les médecins peuvent aussi vous proposer de participer à un essai clinique. Ce sont des études scientifiques réalisées pour améliorer les modalités de prise en charge du cancer, notamment en termes de traitement ou de qualité de vie. Si le traitement administré dans le cadre de l’essai clinique ne vous convient pas, le médecin ou vous-même pouvez à tout moment décider d’y mettre fin et de recevoir un autre traitement.

Pour limiter les complications pendant et après le traitement, l’arrêt du tabac est très important De nombreuses solutions existent pour vous aider, parlez-en avec votre équipe soignante.

Si vous donnez votre accord sur la proposition de traitement, un document appelé programme personnalisé de soins (PPS) vous est remis ainsi qu’à votre médecin traitant. Le PPS décrit le ou les traitements à réaliser, leur durée, les lieux et les dates auxquels ils doivent se dérouler, ainsi que les coordonnées des différents membres de l’équipe soignante. Le PPS peut ensuite être adapté au fur et à mesure de votre prise en charge, en fonction de l’efficacité du ou des traitements, de leurs effets indésirables et de l’évolution de la maladie.

À retenir

Selon le stade d’avancement du cancer, on peut envisager différents traitements comme la chirurgie, la chimio-thérapie, la radiothérapie et l’immunothérapie.

Quels sont les différents traitements possibles ?

Le choix de votre médecin, le dialogue qui s’instaure avec lui et l’équipe soignante, votre implication dans les décisions, ainsi que la place de vos proches sont des éléments importants pour que votre prise en charge se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Le lymphome hodgkinien :

Le traitement principal du lymphome est la chimiothérapie seule ou en association avec la radiothérapie. La chirurgie n’est pas indiquée dans le lymphome Hodgkinien.

Ces vingt dernières années, des progrès majeurs ont été réalisés dans le traitement du lymphome hodgkinien, permettant une diminution ou une disparition des signes de la maladie. Une guérison est obtenue dans la plupart des cas tout en diminuant les répercussions de la maladie et les effets indésirables des traitements.

Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) :

Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont essentiellement traités avec des associations de médicaments qui agissent contre les cellules cancéreuses. Un traitement complémentaire peut être proposé comme la radiothérapie, et plus rarement par une greffe de cellules souches.

Les traitements médicamenteux utilisés sont des combinaisons associant des médicaments de chimiothérapie classique, auxquels on ajoute une immunothérapie ou des thérapies ciblées d’anticorps monoclonaux.

Pour certaines formes de lymphomes indolents très localisés et n’entrainant aucun symptôme, une abstention thérapeutique peut être décidée. Cela permet de ne pas exposer le patient aux possibles effets indésirables d’un traitement tant que la maladie n’évolue pas. Une surveillance régulière par des consultations et des examens sanguins et d’imagerie est alors mise en place pour vérifier la stabilisation de la maladie.

Qu’est-ce qu’une chimiothérapie ?

Une chimiothérapie, est un traitement général qui agit sur les cellules cancéreuses dans l’ensemble du corps. Les médicaments de chimiothérapie peuvent ainsi endommager des cellules saines et provoquer des effets indésirables.

Une chimiothérapie associe généralement plusieurs traitements médicamenteux avec pour objectifs d’obtenir une synergie entre leurs mécanismes d’actions complémentaires pour action plus efficace sur les cellules cancéreuses. De plus, cela permet de diminuer les doses de chaque médicament et de limiter ainsi les effets indésirables propres à chacun d’entre eux. Votre médecin vous indiquera comment faire face à ces effets indésirables s’ils surviennent chez vous. Leur liste peut paraître importante, cependant la survenue de l’ensemble des effets n’est absolument pas systématique. Leur éventuelle apparition n’est en aucun cas liée directement à l’efficacité du traitement.

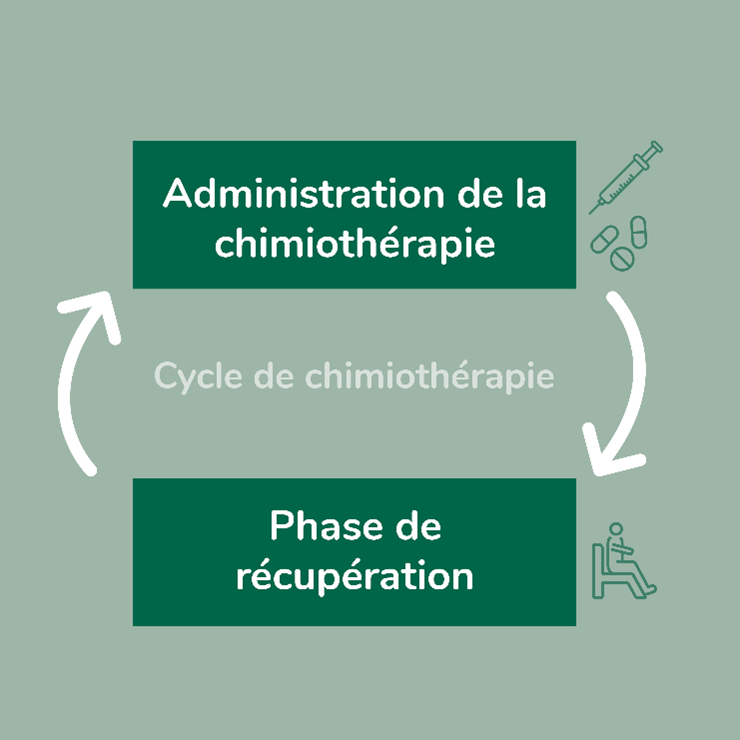

Un protocole de chimiothérapie va être établi avec des séquences de médicaments et un calendrier précis. En effet, une seule dose n’est pas suffisante pour détruire toutes les cellules cancéreuses. Ainsi, pour obtenir le meilleur résultat, les chimiothérapies sont administrées de manière répétée et successive.

Chaque période de traitement est suivie d’une phase de récupération pendant laquelle aucun médicament n’est administré. Le tout constitue une cure ou cycle de chimiothérapie, au sein duquel les traitements sont généralement administrés à une dose précise, dans un ordre et un rythme bien défini, sur un ou plusieurs jours.

Il est à noter que le traitement du lymphome hodgkinien peut nécessiter 2 à 8 mois, ou plus, de cycles de chimiothérapie. Il est très important de respecter autant que possible le programme établi.

Les chimiothérapies peuvent être prises sous forme de pilules ou comprimés, ou administrées sous forme de perfusions par voie intraveineuse (directement dans une veine) ou par voie sous-cutanée (sous la peau). Afin de faciliter le traitement par voie intraveineuse, votre médecin peut prescrire la pose d’une chambre implantable percutanée (CIP). Cette chambre est placée sous la peau au niveau du thorax sous anesthésie locale. Un cathéter est directement relié à une veine. A la suite de son implantation, une radiographie du thorax permet de vérifier son bon positionnement.

En quoi consiste la radiothérapie ?

La radiothérapie est un traitement local qui consiste en une irradiation par des rayons X ou ionisants d’une zone déterminée du corps, appelée champ d’irradiation. Elle permet de détruire les cellules cancéreuses en les empêchant de se multiplier dans cette partie spécifique du corps. Cependant, elle peut également affecter des cellules saines de la région irradiée et, donc, être responsable d’effets indésirables.

Sources

Institut National du Cancer. Les lymphomes : généralités. Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Le-lymphome-hodgkinien/Les-lymphomes-generalites

Institut National du Cancer. Glossaire Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/I/immunitaire

Institut National du Cancer. Glossaire Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/L/lymphe

France Lymphome Espoir. Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/comprendre/le-systeme-immunitaire

Institut National du Cancer. Glossaire Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : Comprendre_les_lymphomes_non_hodgkiniens_mel_20191011%20(1).pdf

Institut National du Cancer. Glossaire Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : Comprendre%20le%20lymphome%20hodgkinien-2014.pdf

Institut National du Cancer. Glossaire Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/B/biopsie

Institut National du Cancer. Glossaire Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/D/diaphragme

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Les lymphomes non hodgkiniens. Disponible en ligne (consulté le 15/07/2021) : https://www.fondation-arc.org/cancer/lymphomes-non-hodgkiniens

France Lymphome Espoir. Disponible en ligne (consulté le15/07/2021) : https://www.francelymphomeespoir.fr/

Glossaire

Cellules cancéreuses

Des cellules saines qui subissent une série de transformations à la suite d’une lésion de l’ADN.

Mucite

Une inflammation des muqueuses du système digestif ou de la bouche. Elle peut être un effet indésirable de la chimiothérapie et radiothérapie.

Lymphome

Un cancer qui se développe à partir de cellules du système immunitaire.

Pour aller plus loin

Les mécanismes Les symptômes Les causes Mon suiviCes contenus peuvent vous intéresser

TÉMOIGNAGE

Christiane, concernée par un lymphome non-hodgkinien

Je m’appelle Christiane. J’ai 68 ans. Mon mari a été suivi pour un lymphome non hodgkinien de grade 1-2. Il a été pris en charge en novembre 2015 jusqu’en avril 2016.

ACTUALITÉS

Les cancers du sang, en septembre, mobilisons-nous !

A l’occasion du mois de septembre consacré aux cancers du sang, nous vous proposons de mieux connaitre et comprendre ces maladies.

ACTUALITÉS

Les médecines douces pour bien supporter son traitement

Les médecines dites « douces » ou complémentaires sont des pratiques participant à améliorer la prise en charge des patients, en complément des traitements conventionnels.

FR-NON-01161